7月21日,武汉晴川学院会计学院的14名大学生党员志愿者,正以非遗为笔、以布帛为卷,为30余名青少年铺展一场跨越时空的红色对话。当传统布贴画的靛蓝绸缎遇上国旗的炽烈红,当指尖翻飞的艺术创作碰撞少年滚烫的赤子心,一场关于家国的诗意“种子”正悄然生长。

手势舞启幕课堂

碎布也能变“心意”

“双手托心,缓缓舒展——看!国旗在指尖升起!”励励晴川志愿服务队志愿者郑雅婕以一曲红色手势舞拉开课堂序幕。六张长桌前,30余双小手将靛蓝土布化作深邃夜空,金黄绸缎凝成五角星芒,绿色绒布舒展为广袤草原。第三小组误剪云朵布料时,碎布在指尖旋即变成“我爱祖国”的立体书签,别在画作一角,引得阵阵喝彩。

布料藏着先辈故事

少年拼出赤子情

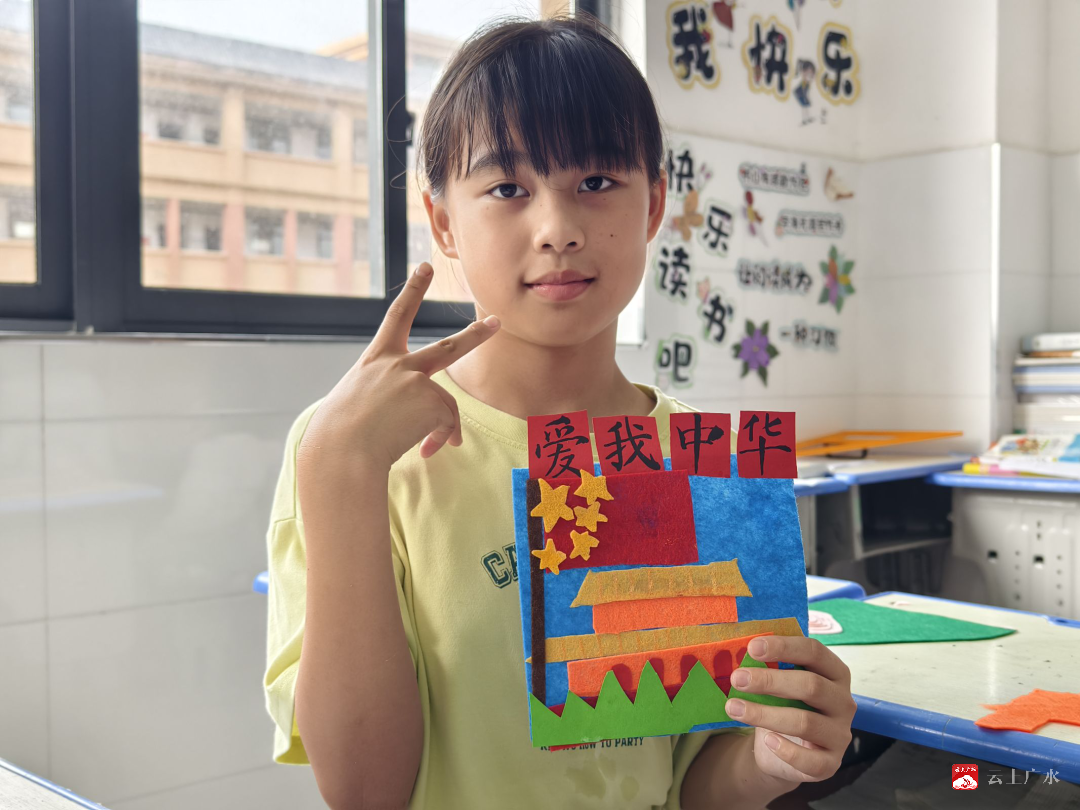

“这块红绸浸染着先辈的热血,正如祖国是我们永远的港湾。”志愿者郑雅婕手持布料轻声说道。另一边,志愿者潘星茹引导孩子们观察教室的国旗:“五角星为何永驻左上角?因为我们的心要永远向着光。”话音未落,10岁的小雨已用碎布拼出“爱我中华”。

布贴画里的爱国答案,藏在每个细节里

创作进入高潮,六幅布贴画渐次成形:天安门城楼的琉璃瓦用金线勾勒,麦浪翻滚处藏着棉花絮语……当被问及“爱国是什么”,最后发言的小组捧着布贴画认真作答:“爱国是数清国旗上的星星,是贴正每片小旗,是像对待非遗那样,把真心缝进每个细节。”

暮色初临时,布艺作品在窗台铺陈成微型画廊。这场传统与现代的双向奔赴,不仅让红色基因在经纬交织中永续传承,更让青少年们懂得:爱国从来不是宏大的叙事,而是指尖的温度,是心头的光。(通讯员郭子怡、王丽婷)