80年前,中国人民经过长达14年浴血奋战,赢得了近代以来中国反抗外敌入侵的第一次完全胜利。

广水是革命老区。峥嵘岁月中,众多广水儿女舍生忘死、英勇战斗,谱写了一首首气壮山河的英雄史诗,为抗战胜利作出了重要贡献。

值此中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,广水市融媒体中心推出系列报道,追忆烽火岁月、弘扬抗战精神、建功支点建设,敬请关注。

在鄂豫交界的桐柏山南麓,有一片浸润着红色记忆的土地——广水市吴店镇。在这里,李先念南下湖北建立了第一站敌后抗日根据地,新四军打响了湖北抗日战争第一枪,抗战胜利后全国第一支起义队伍加入了新四军第五师。邓小平、郑位三等共和国将帅曾在此战斗,留下了光辉的足迹。

八十载光阴流转,战争的硝烟早已散去,但那段峥嵘岁月铸就的红色基因,仍是激活这片英雄土地的振兴密码。

盘活红色家底

革命旧址串珠成链

走进吴店镇浆溪店村,厚重、古朴的气息扑面而来。青砖绿瓦的老街上,一座老宅静静伫立,这里就是信应地委成立旧址。这座土墙灰瓦房,见证了历史的关键一页。

“1939年,在李先念同志南下开辟鄂豫边区抗日根据地的战略部署下,刘子厚同志率部进驻这里,以此为桥头堡成立了信应地委,领导边区的抗日斗争。”讲解员介绍,“当时敌我力量悬殊,先辈们就在这盏油灯下彻夜谋划,最终决定在邻近的余店镇设伏,打响了震惊荆楚的湖北抗日第一枪,一举打破了日寇‘刀枪不入’的神话。”

这“第一枪”只是吴店波澜壮阔革命史的序章。因其“进荆楚跨中原”的特殊地理位置,吴店成为抗日战争和解放战争的核心区域之一。据了解,毛主席曾先后发出多封电报,多次直接点名应山(广水旧称)、四望山,亲自部署指挥。

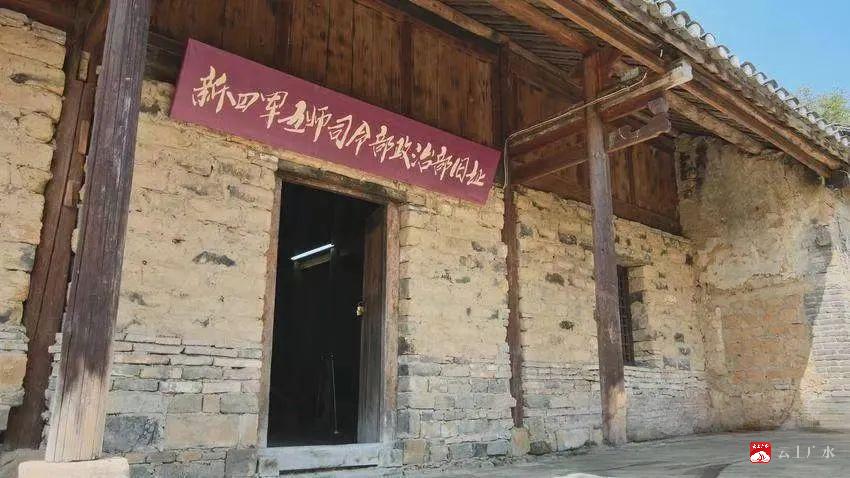

这片红色沃土上遍布着47处革命旧址。从中共中央中原局、鄂豫皖中央局到新四军第五师司令部、抗大第十分校,再到桐柏区党、政、军领导机构成立旧址……一个个闪光的名字,串联起一部“活”的革命史,吴店镇也先后获评湖北省红色文化镇、省爱国主义教育基地、全省干部教育培训现场教学点。

唤醒红色遗产

文物化身“讲解员”

守护历史,不只是修缮,更是“唤醒”与传承。吴店镇正用创新的方式,让红色遗产“活”起来。

在浆溪店红色文化园,115棵百年柳树见证了沧桑岁月。如今,它们成了最生动的“讲解员”。游客只需轻轻按下树干上的按钮,浑厚的声音便从树身传来:“那一年,陈少敏同志在村民的掩护下躲过搜捕……”柳树仿佛有了生命,以亲历者的视角,讲述着一个个动人的英雄故事。

不远处的尹家湾,一座“红色报馆”成了新的热门打卡地。馆内陈列的《救亡情报》《红色中华》等142件珍贵报刊,全部来自广水市退休干部宋晏儒的无偿捐献。他花了62年时间,收藏了20余万份报纸。

“我的‘孩子’们终于有了个家!”宋老先生激动地说。如今,这些“会说话”的报纸,让参观者能隔着岁月触摸到那段血与火的历史。

鲜活的红色教育,激发着一代代人的初心。吴店镇红色美丽村联合党委组织四个村的党员开展主题党日活动,重走红色路线。“对比先辈们的初心,我们为村民解决的那些事情,实在是远远不够!”一位驻村党员在参观后感慨万千。

战争烽火仿佛犹在,英雄之气久久不息。吴店镇红色资源成为锤炼初心最鲜活的教材,年均吸引游客15万余人次。

结出红色硕果

八大产业蓬勃发展

对历史最好的告慰,就是创造更加美好的今天。

吴店镇将红色文化优势转化为强大的发展动能,让“红色基因”结出产业兴旺的“金色硕果”。

走进东河村的小黄姜种植基地,村民们正忙着给小黄姜除草、追肥。

“别看这小黄姜不起眼,它可是我们村致富的‘土黄金’!”村党支部书记李长猛笑道。

李长猛算过一笔账:通过“村集体+基地+农户”模式,全村年产鲜姜35万斤,产值140万元,带动30名村民家门口就业。

过去,姜农们常为销路发愁。如今,吴店镇成功申报“双乡村小黄姜”商标,搭上电商快车。“今年五一,通过各大平台,我们一下就卖了一万多斤姜!”种植户们笑得合不拢嘴,“以前靠商贩上门收,价格不稳。现在有了品牌,不愁卖,腰包鼓得踏实!”

小黄姜的“逆袭”是吴店镇产业发展的缩影。全镇成立了16家集体经济组织,实现整镇覆盖,将资源变资产、农民变股东。4万亩油茶、5千亩云雾米、800万袋香菇木耳……八大特色产业蓬勃发展。同时,利用山场资源,捕“风”捉“电”,新能源产业年创税收超7000万元。

从革命摇篮到振兴热土,先辈们为之奋斗的“人间烟火”,正在这片英雄的土地上,升腾得愈加绚烂。

融媒体记者:程 淇 高晓涵 刘 凯

责编:宁慧艳

审核:刘冬