еүҚиЁҖпјҡеңЁе№ҝж°ҙеёӮи„ұиҙ«ж”»еқҡзҡ„жҲҳеңәдёҠпјҢжңүдёҖзҫӨй©»жқ‘е№ІйғЁпјҢ他们зүўи®°еҲқеҝғгҖҒдёҚеҝҳдҪҝе‘ҪпјҢеӢҮжҢ‘йҮҚжӢ…гҖҒз”ҳдәҺйҖҶиЎҢпјҢжҠҠеёҢжңӣзҡ„з§Қеӯҗж’’иҝӣз”°йҮҺпјҢз”ЁиҫӣеӢӨзҡ„жұ—ж°ҙжөҮзҒҢеӨ§ең°пјҢи®©й©»зӮ№жқ‘зҝ»еӨ©иҰҶең°з„•з„¶дёҖж–°пјҢдәәж°‘зҫӨдј—зҡ„е№ёзҰҸж„ҹиҺ·еҫ—ж„ҹе®үе…Ёж„ҹдёҚж–ӯжҸҗеҚҮвҖҰвҖҰ

вҖңжӣҷе…үвҖқз…§дә®е°Ҹеә·и·Ҝ

вҖ”вҖ”и®°е№ҝж°ҙеёӮеӨӘе№ій•ҮзҢ«еӯҗж№–жқ‘第дёҖд№Ұи®°жқЁжӣҷе…ү

зӮҺзӮҺеӨҸж—ҘпјҢж№–еҢ—е№ҝж°ҙеёӮеӨӘе№ій•ҮзҢ«еӯҗж№–жқ‘з”ҹжҖҒеҶңдә§е“Ғй”Җе”®йғЁйҮҢеҝҷзҡ„зғӯзҒ«жңқеӨ©гҖӮ

вҖңжқЁд№Ұи®°пјҢжӯҮдёҖдёӢеҗ§пјҒжҲ‘жқҘз»ҷзҪ‘е…ңе°ҒеҸЈпјҒвҖқжқ‘ж°‘е·ҰеҺҡжҳҺе’ҢжқЁжӣҷе…үжҠўзқҖжҠҠеӨ§и’ңжңқзҜ®зӯҗйҮҢиЈ…пјҢеӨ§е®¶еҠЁдҪңйә»еҲ©,еҸӘз”ЁдәҶеҚҠеӨ©зҡ„ж—¶й—ҙпјҢеҮ зҷҫзӯҗеӨ§и’ңйғҪжү“еҢ…еҘҪпјҢд№ҹиҙҙдёҠдәҶзҲұеҝғеҚЎзүҮгҖӮзңӢзқҖй”Җе”®йғЁж»Ўең°е·Іжү“еҢ…еҘҪзҡ„еҗүйҳізӢ¬и’ңпјҢе·ҰеҺҡжҳҺжҝҖеҠЁзҡ„иҜҙпјҡвҖңжқЁд№Ұи®°пјҢжқ‘民们йғҪеңЁиҜҙпјҢиҝҷж¬ЎеӨҡдәҸдәҶдҪ её®е’ұ们зӣҙж’ӯеёҰиҙ§пјҢжҠҠжҲ‘们еҗүйҳіеӨ§и’ңзҡ„е“ҒзүҢдј ж’ӯзҡ„жӣҙиҝңпјҢдёәжҲ‘们еўһдәҶ收гҖӮд»Һд»Ҡе№ҙзҡ„еҪўеҠҝзңӢпјҢжҲ‘дёҚиғҪеҮәеҺ»жү“е·ҘпјҢ收е…ҘеҮҸе°‘жҖ•иҝһеЁғдёҠеӯҰйғҪдҫӣдёҚиө·пјҢзңҹеҝғж„ҹи°ўдҪ 们пјҒвҖқ

вҖңеҲ«еӨӘи§ҒеӨ–пјҢдҪ 们зҡ„зӢ¬и’ңиғҪеҚ–еҫ—еҘҪпјҢжҲ‘们д№ҹжңҖй«ҳе…ҙгҖӮеҝ«пјҢжҠ“зҙ§ж—¶й—ҙжҢүж–Өж•°еҲҶзұ»ж”ҫеҘҪпјҒвҖқжқЁжӣҷе…үеҝҷзқҖе’Ңжқ‘民们дёҖиө·пјҢжҠҠйҖҡиҝҮзҪ‘з»ңзӣҙж’ӯи®ўиҙӯзҡ„еӨ§и’ңдёҖдёҖж ёеҜ№гҖӮдәәзҫӨдёӯпјҢеҸӘзңӢеҲ°д»–еҝҷзўҢзҡ„иғҢеҪұгҖӮ

дёҚеҝҳеҶӣдәәжң¬иүІ дә”е№ҙжүҺж №иҙ«еӣ°жқ‘

1986е№ҙпјҢжқЁжӣҷе…үе…ҘдјҚеҸӮеҶӣгҖӮеңЁйғЁйҳҹпјҢд»–д»Һж–°е…өи®ӯз»ғдёӯзҡ„дёҡеҠЎе°–еӯҗжҲҗй•ҝдёәзҸӯй•ҝпјҢеҸ—еҲ°дёӨж¬ЎеҳүеҘ–пјҢ并еңЁйғЁйҳҹе…үиҚЈеҠ е…ҘдёӯеӣҪе…ұдә§е…ҡгҖӮ1990е№ҙеӨҚе‘ҳеҲ°ең°ж–№пјҢзҺ°д»»еӣҪзҪ‘йҡҸе·һдҫӣз”өе…¬еҸёз»јеҗҲжңҚеҠЎдёӯеҝғдёҡеҠЎдё»з®ЎгҖӮ

2015е№ҙиө·пјҢд»–иў«з»„з»ҮйҖүжҙҫеҲ°е№ҝж°ҙеёӮеӨӘе№ій•ҮзҢ«еӯҗж№–жқ‘ејҖеұ•жү¶иҙ«е·ҘдҪңпјҢдёҖе№Іе°ұжҳҜдә”е№ҙгҖӮжқ‘йҮҢжқЎд»¶иү°иӢҰпјҢжІЎжңүиҮӘжқҘж°ҙпјҢз”ЁзқҖеұұдёҠи“„ж°ҙжұ ж”ҫеҮәзҡ„еұұжІҹж°ҙпјҢж°ҙжҳҜжө‘зҡ„пјҢ他笑иЁҖиҝҷжҳҜзәҜеӨ©з„¶еҶңеӨ«еұұжіүгҖӮжІЎжңүең°ж–№дҪҸпјҢжқ‘йҮҢжүҫеҲ°дёҖеӨ„еәҹејғзҡ„ж—§е№іжҲҝпјҢд»–з®ҖеҚ•ж”¶жӢҫдёӢе°ұдҪҸиҝӣеҺ»дәҶгҖӮеҶңжқ‘еӨҸеӯЈиҡҠиҷ«е’¬пјҢеҶ¬еӯЈеҜ’йЈҺеҗ№пјҢд»–иҜҙиҝҷзӮ№иӢҰдёҚз®—д»Җд№ҲпјҢеҪ“иҝҮе…өзҡ„дәәжІЎжңүд»Җд№ҲиӢҰжҳҜеҗғдёҚдәҶзҡ„гҖӮ

2018е№ҙпјҢиҖғиҷ‘еҲ°жқ‘йҮҢе·ҘдҪңжқЎд»¶иү°иӢҰпјҢз»„з»Үе®үжҺ’еҜ№жүҖжңүзҡ„е·ҘдҪңйҳҹе‘ҳиҝӣиЎҢиҪ®жҚўгҖӮеҚ•дҪҚйўҶеҜјжүҫжқЁжӣҷе…үи°ҲиҜқпјҢеҫҒиҜўд»–жҳҜеҗҰж„ҝж„ҸеӣһеҚ•дҪҚпјҢд»–жҜ«дёҚзҠ№иұ«йҖүжӢ©з»§з»ӯй©»жқ‘гҖӮдёҖеҲҷйғЁе®ӨйҷӨд»–еӨ–йғҪжҳҜеҘіеҗҢеҝ—пјӣдәҢеҲҷзҺ°еңЁжқ‘йҮҢзҡ„йӣҶдҪ“з»ҸжөҺдә§дёҡеҲҡеҲҡиө·жӯҘпјҢжқ‘йҮҢиҝҳжңүеҫҲеӨҡеҫҲеӨҡдәӢзӯүзқҖд»–еҺ»еҒҡгҖӮ

зҢ«еӯҗж№–жқ‘з”ұеҺҹйқ’еұұжқ‘е’Ңз»ҝж°ҙжқ‘еҗҲ并иҖҢжҲҗпјҢйқўз§ҜдәҢеҚҒдә”е№іж–№е…¬йҮҢпјҢеұһдәҺдёҳйҷөең°иІҢпјҢеңҹең°иҙ«зҳ пјҢжҳҜе№ҝж°ҙеёӮйҮҚзӮ№иҙ«еӣ°жқ‘гҖӮиҝҮеҺ»пјҢзҫӨдј—и°ғдҫғиҜҘжқ‘вҖңйқ’еұұеұұдёҚз»ҝгҖҒз»ҝж°ҙж°ҙдёҚжё…пјҢеҚ—еҢ—15йҮҢгҖҒиҗҪйӣЁи·ҜйҡҫиЎҢвҖқгҖӮе…Ёжқ‘е…ұжңү127жҲ·иҙ«еӣ°жҲ·е…ұ378еҗҚиҙ«еӣ°дәәеҸЈпјҢжқЁжӣҷе…үе’Ңй©»жқ‘йҳҹе‘ҳ们ж·ұе…Ҙе…Ёжқ‘22дёӘиҮӘ然ж№ҫиө°и®ҝдәҶи§Јзңҹе®һжғ…еҶөгҖӮе®Јдј еӣҪ家жғ еҶңж”ҝзӯ–пјҢйҖҗиЎЁйҖҗйЎ№ж ёе®һе®Ңе–„е»әжЎЈз«ӢеҚЎиө„ж–ҷпјҢж·ұе…ҘеҲҶжһҗиҮҙиҙ«еҺҹеӣ гҖҒиҙ«еӣ°зЁӢеәҰпјҢи„ұиҙ«йҡҫжҳ“зӯүпјҢз ”з©¶жҸҗеҮәеё®жү¶жҺӘж–ҪпјҢеҲ¶е®ҡйҖӮеҗҲе…¶иҮӘиә«еҸ‘еұ•зҡ„её®жү¶и®ЎеҲ’гҖӮ

е…ЁеҠӣй©»жқ‘её®жү¶ вҖңдёүзңҹвҖқд№Ұи®°иөўж°‘еҝғ

е’ҢжқЁжӣҷе…үдёҖиө·ејҖеұ•й©»жқ‘её®жү¶зҡ„пјҢиҝҳжңүе·ҘдҪңйҳҹйҳҹе‘ҳзҺӢж–Үйҫҷе’ҢеӮЁй»ҺжҳҺпјҢ他们еҲҶеҲ«жқҘиҮӘйҡҸе·һеёӮдәӨйҖҡеұҖе’Ңж°‘йҳІеҠһгҖӮ

并иӮ©жҲҳж–—зҡ„ж—ҘеӯҗпјҢи®©зҺӢж–ҮйҫҷеҜ№жқЁжӣҷе…үеӨҡдәҶд»ҪзңҹеҲҮзҡ„ж„ҹеҸ—гҖӮвҖңжҲ‘и§үеҫ—д»–е°ұжҳҜвҖҳдёүзңҹвҖҷд№Ұи®°пјҡзңҹеҝғзҲұеӯҰд№ гҖҒзңҹжғ…еҺ»её®жү¶пјҢзңҹжӯЈеңЁиЎҢеҠЁгҖӮвҖқзҺӢж–ҮйҫҷиҜҙпјҢдёӯеӨ®й«ҳеәҰйҮҚи§ҶзІҫеҮҶи„ұиҙ«е·ҘдҪңпјҢжқЁжӣҷе…үеёёеёёеёҰзқҖе·ҘдҪңйҳҹе‘ҳдёҖиө·еӯҰд№ жү¶иҙ«ж”ҝзӯ–пјҢдәӨжөҒжү¶иҙ«з»ҸйӘҢпјҢжҠҠе…ҡзҡ„жғ ж°‘ж”ҝзӯ–пјҢиҗҪе®һеҲ°зҢ«еӯҗж№–жқ‘гҖӮжқ‘е®№жқ‘иІҢеҸҳеҫ—е№ІеҮҖж•ҙжҙҒпјҢжқ‘йӣҶдҪ“дә§дёҡжңүдәҶж–°зҡ„иө·иүІпјҢжқ‘ж°‘ж–ҮеҢ–з”ҹжҙ»еҫ—еҲ°жҸҗеҚҮгҖӮ

е·ҘдҪңйҳҹеҲҡеҲ°жқ‘йҮҢж—¶пјҢжқ‘йӣҶдҪ“жІЎжңү收е…ҘпјҢжқ‘民们еҝғж°”д№ҹдёҚйЎәпјҢз»ҸеёёжңүдёҠи®ҝзҡ„жғ…еҶөгҖӮжқЁжӣҷе…үе’Ңйҳҹе‘ҳ们дёҖиө·е•ҶйҮҸпјҢеҫ—йҰ–е…Ҳеё®жқ‘йҮҢе»әз«ӢзЁіе®ҡзҡ„йӣҶдҪ“收е…ҘгҖӮзһ…зқҖжқ‘йҮҢзҡ„ж—Ҙз…§ж—¶й—ҙй•ҝпјҢжқЁжӣҷе…үеҜ»жҖқзқҖеҸҜд»Ҙе»әдёӘе°ҸеһӢе…үдјҸз”өз«ҷгҖӮд»–е’Ңйҳҹе‘ҳ们дёҖиө·е•ҶйҮҸгҖҒиҖғеҜҹеӯҰд№ зӣёе…іиө„ж–ҷпјҢз»“еҗҲжқ‘йҮҢзҡ„е®һйҷ…жғ…еҶөпјҢеӨ§е®¶еҲҶеӨҙеҗ‘еҗ„еҚ•дҪҚдҪңдәҶдё“йўҳжұҮжҠҘгҖӮ

еңЁжқЁжӣҷе…үзҡ„жІҹйҖҡеҚҸи°ғдёӢпјҢ2015е№ҙ12жңҲпјҢдёү家帮жү¶еҚ•дҪҚе…ұеҗҢеҮәиө„зҡ„100еҚғз“Ұе…үдјҸз”өз«ҷжӯЈејҸ并зҪ‘еҸ‘з”өгҖӮвҖңе…үдјҸз”өз«ҷзҙҜ计收е…Ҙе·Іиҫҫ50.2дёҮе…ғгҖӮд»ҺжӯӨпјҢжқ‘йҮҢжңүдәҶзЁіе®ҡзҡ„收е…ҘгҖӮвҖқзҺӢж–ҮйҫҷиҜҙпјҢе·ҘдҪңйҳҹеҸҲжҢҮеҜјжқ‘вҖңдёӨ委вҖқз”ЁйӣҶдҪ“收е…ҘпјҢеҸ‘еұ•зү№иүІе…»ж®–гҖҒе®Ңе–„еҹәзЎҖи®ҫж–Ҫе»әи®ҫгҖҒзү№еӣ°ж•‘еҠ©гҖӮ

иҙ«еӣ°жҲ·еј дҝқеӣҪеҘіе„ҝеҲҡеҮәз”ҹе°ұжӮЈдёҠдәҶйҮҚз—ҮиӮәзӮҺпјҢжқЁжӣҷе…үйҖҡиҝҮвҖңиҪ»жқҫзӯ№вҖқпјҢиҪ¬еҸ‘жңӢеҸӢеңҲеҸ·еҸ¬иә«иҫ№дәәжҚҗж¬ҫпјҢе…ұзӯ№йӣҶе–„ж¬ҫ8000дҪҷе…ғпјӣй»„жҳҘжӯҰе…»зүӣжғіжү©еӨ§и§„жЁЎйңҖиҰҒиҙ·ж¬ҫпјҢд»–иҝһз»ӯеҚҠжңҲ跑银иЎҢдёәд»–иҙ·ж¬ҫ2дёҮе…ғпјӣзҘқз”іе·Қе’Ң17жҲ·жңүе°Ҹйҫҷиҷҫе…»ж®–ж„Ҹж„ҝзҡ„иҙ«еӣ°жҲ·жғійҖҡиҝҮе°Ҹйҫҷиҷҫе…»ж®–и„ұиҙ«иҮҙеҜҢпјҢд»–дёүдёӢжҪңжұҹпјҢе…ӯиҝӣеҶңжҲ·пјҢеј•жқҘ专家жҺҲиҜҫпјӣжқ‘йҮҢеёёе№ҙйҒӯйҒҮж—ұжғ…пјҢд»–иҒ”зі»дҫӣз”өжүҖдёҠй—ЁжңҚеҠЎпјҢеҲ©з”ЁеҶңжқ‘з”өзҪ‘ж”№йҖ д№ӢжңәпјҢеңЁдёҙж°ҙз”өжқҶдёҠи®ҫзҪ®дәҶ23дёӘеҸ–з”өеҸЈпјҢж–№дҫҝзҫӨдј—жҠҪж°ҙгҖӮ

е·ҰеҚҺе®үиҜҙпјҡвҖңжқЁд№Ұи®°д»ҘеҝғжҚўеҝғпјҢз”ЁзңҹжӯЈзҡ„е®һе№Іиөўеҫ—дәҶдәәеҝғгҖӮвҖқжқ‘йҮҢзҡ„д№ЎдәІд№ҹж„ҲеҸ‘дҝЎд»»жқЁжӣҷе…үпјҢеӨ§дәӢе°ҸдәӢйғҪж„ҝж„ҸиҜ·жқЁд№Ұи®°её®еҝҷпјҢд»–д№ҹжҲҗдәҶжқ‘民们зҡ„вҖңзҹҘеҝғдәәвҖқгҖӮ

вҖңжү¶иҙ«е…Ҳжү¶еҝ—пјҢжІ»иҙ«е…ҲжІ»еҝғгҖӮеӨ§е®¶жңүжҲҳиғңиҙ«еӣ°зҡ„еӢҮж°”е’ҢжҜ…еҠӣдәҶпјҢе°ұжІЎжңүе№ІдёҚеҘҪзҡ„пјҒвҖқжқЁжӣҷе…үд№ҹжӣҙжңүеә•ж°”дәҶгҖӮ

дё»еҠЁиҝ”жқ‘жҠ—з–« е№іе®үе®ҲжҠӨе…ӯеҚҒеӨ©

2020е№ҙе№ҙеҲқпјҢж–°еҶ иӮәзӮҺз–«жғ…жҡҙеҸ‘гҖӮжқЁжӣҷе…үе§Ӣз»ҲзүөжҢӮзқҖжқ‘ж°‘зҡ„е®үеҚұпјҢжӯЈжңҲеҲқдёүд»–е°ұиө¶еӣһдәҶжқ‘йҮҢгҖӮдёҖеҲ°жқ‘пјҢд»–е°ұйҖҗжҲ·иө°и®ҝпјҢжҢЁе®¶жҢЁжҲ·дёҠй—ЁжҺ’жҹҘеӨ–ең°иҝ”д№Ўдәәе‘ҳдҝЎжҒҜпјҢеҗ‘жқ‘ж°‘е®Јдј з–«жғ…йҳІжҺ§зҹҘиҜҶгҖӮ

жӯЈжңҲеҲқдә”пјҢжқ‘йҮҢдј еҮәдёҖеҲҷж¶ҲжҒҜпјҢиҫ№иҝңжқ‘з»„зҡ„дёҖжҲ·дәә家иҝ”д№Ўдәәе‘ҳпјҢзЎ®иҜҠдёәж–°еҶ з—…жҜ’иӮәзӮҺгҖӮвҖңз«ӢеҚідёҠжҠҘгҖҒйҡ”зҰ»пјҒжҲ‘们е·ҘдҪңйҳҹй…ҚеҗҲжқ‘е№ІйғЁй©¬дёҠеҜ№йӮЈжҲ·дәә家иҝӣиЎҢдәҶйҡ”зҰ»гҖӮвҖқеҫ—зҹҘж¶ҲжҒҜеҗҺпјҢжқЁжӣҷе…үеҝ§еҝғеҝЎеҝЎгҖӮд»–е’Ңжқ‘委дјҡдёҖиө·е•ҶйҮҸпјҢеҰӮдҪ•еҒҡеҘҪжқ‘йҮҢдәәзҡ„зЁіе®ҡе·ҘдҪңпјҢжӣҙз»ҶиҮҙзҡ„и®©е…¶д»–дәәе‘ҳиҮӘиЎҢеұ…家йҡ”зҰ»гҖӮ

вҖңжқЁд№Ұи®°пјҢжқ‘民们жғ…з»ӘеҫҲзЁіе®ҡпјҢдҪҶжҲ‘们зјәеҸЈзҪ©е’Ңж¶ҲжҜ’ж°ҙпјҢиҝҳжңүдёӨдёӘе°ҸеҙҪжІЎжңүеҘ¶е–қпјҢзЁҖйҘӯж•‘жҖҘд№ҹдёҚжҳҜдёӘжі•еӯҗгҖӮвҖқжқ‘з»„е№ІйғЁжү“з”өиҜқеҗ‘жқЁжӣҷе…үжұӮеҠ©гҖӮ

вҖңзҺ°еңЁйҳІз–«зү©иө„зҙ§еј пјҢдёҚиғҪзӯүпјҒеҲҡеҘҪеёӮйҮҢйҖҡзҹҘжҲ‘еӣһеҺ»иЎҘз»ҷпјҢжҲ‘еҠһзҗҶзӣёе…іжүӢз»ӯпјҢеҺ»еёӮйҮҢжүҫеҚ•дҪҚеҚҸи°ғгҖӮвҖқжқЁжӣҷе…үеҪ“жңәз«Ӣж–ӯпјҢд»–е’Ңжқ‘委дјҡдё»д»»з«ӢеҚіеҲҶеӨҙиЎҢеҠЁгҖӮ第дәҢеӨ©пјҢдёӨдәәе…ӢжңҚйҮҚйҮҚеӣ°йҡҫпјҢжӢ–зқҖеҘ¶зІүгҖҒжіЎйқўгҖҒеҚ•дҪҚж”ҜжҸҙзҡ„еҸЈзҪ©гҖҒж¶ҲжҜ’ж¶ІгҖҒдҪ“жё©д»ӘзӯүйҳІз–«зү©иө„еҢҶеҢҶиө¶еӣһжқ‘йҮҢгҖӮ

вҖңжқ‘еӯҗйҮҢе…¶д»–дёҚиғҪеҮәй—ЁпјҢйңҖиҰҒйҮҮиҙӯзҡ„жқ‘ж°‘пјҢжҲ‘们д№ҹйҖҗдёҖиҝӣиЎҢз»ҹи®Ўи®°еҪ•пјҢе®ҡжңҹеӨ–еҮәеё®еӨ§е®¶йҮҮиҙӯпјҢ并йҖҒеҲ°еҗ„жҲ·й—ЁеҸЈгҖӮвҖқжқЁжӣҷе…үиҜҙгҖӮ2жңҲ14ж—ҘпјҢйҡҸе·һең°еҢәжҷ®йҷҚеӨ§йӣӘпјҢеӨ§йӣӘе°ҒдҪҸдәҶеұұи·ҜпјҢжұҪиҪҰж— жі•йҖҡиЎҢгҖӮвҖңе…¶е®һйӮЈеӨ©дёӢеӨ§йӣӘпјҢжҲ‘们没жңүжҠұеёҢжңӣдҪ 们дјҡжқҘпјҢ家йҮҢзЎ®е®һе·Із»ҸжІЎиҸңдәҶпјҢжӯЈеҘҪдҪ 们жқҘдәҶпјҢиҖҒиҝңе°ұе–ҠпјҢжҲ‘еҮәжқҘдёҖзңӢпјҢйӮЈд№ҲеӨ§зҡ„йӣӘдҪ 们жүӢжҸҗзқҖиө°дёҠжқҘзҡ„пјҢжҲ‘еҪ“ж—¶зү№еҲ«ж„ҹеҠЁпјҢйҖҒдәҶйӮЈд№ҲеӨҡиҸңиҝҮжқҘпјҢйӮЈеҮ еӨ©еҗғең°еҝғйҮҢжҢәжҡ–зҡ„пјҒвҖқеңЁйҳІз–«зҡ„зү№ж®Ҡж—¶жңҹпјҢй©»жқ‘е·ҘдҪңйҳҹе’Ңжқ‘ж°‘д№Ӣй—ҙзҡ„ж„ҹжғ…жӣҙдәІеҜҶдәҶгҖӮвҖңжқЁд№Ұи®°е’Ңе·ҘдҪңйҳҹдёәжҲ‘们ж“ҚеҝғпјҢйӮЈд№ҲиҫӣиӢҰпјҢиҮӘе·ұйғҪжІЎе•Ҙеҗғзҡ„пјҢжҲ‘иҮӘ家еЎҳйҮҢзҡ„йҮҺйІ«йұјдёҖе®ҡиҰҒйҖҒд»–е°қе°қпјҒвҖқжқ‘ж°‘е·ҰеҺҡжҳҺеҒ·еҒ·жҠҠйІ«йұје’ҢдёҖеқ—з”ҹе§ңпјҢж”ҫеңЁдәҶе·ҘдҪңйҳҹзҡ„й©»ең°й—ЁеҸЈпјҢжқЁжӣҷе…үзңӢеҲ°иЎЁиҫҫи°ўж„ҸеҗҺжҠҠйұјйҖҖдәҶеӣһеҺ»гҖӮ

ж•ҙж•ҙеқҡе®Ҳ60еӨ©пјҢжқЁжӣҷе…үдёҺжқ‘ж°‘еҗҢеҝғжҲҳвҖңз–«вҖқпјҢдёәжқ‘ж°‘зӯ‘иө·дёҖйҒ“еқҡе®һзҡ„з–«жғ…йҳІжҺ§еўҷгҖӮ

з•ҷдҪҸе№іеҸ°дәәжүҚ е»әеҘҪдә§дёҡеҘ”е°Ҹеә·

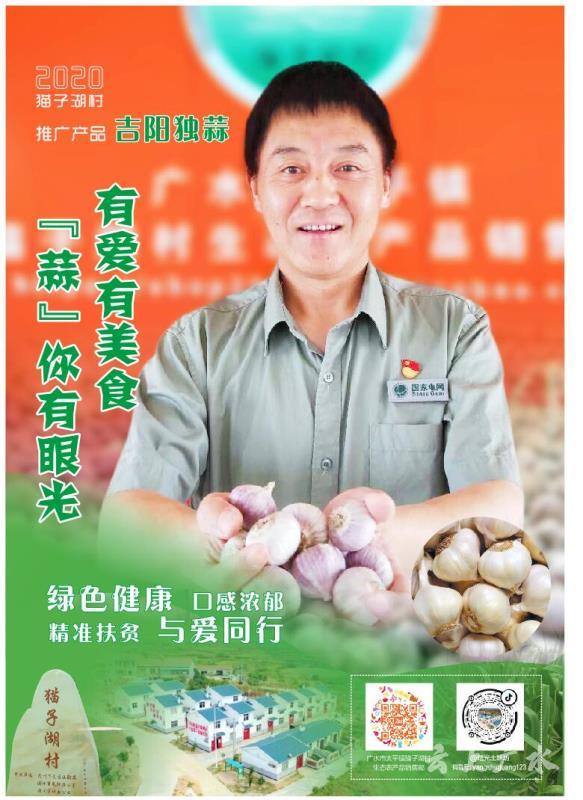

вҖң2019е№ҙе№ҙеә•пјҢзҢ«еӯҗж№–жқ‘ж•ҙжқ‘и„ұиҙ«еҮәеҲ—дәҶпјҒдҪҶжү¶дёҠ马иҝҳиҰҒеҶҚйҖҒдёҖзЁӢпјҢеҗҺз»ӯзҡ„зҲ¬еқЎеҸҜдёҚиғҪеҒңжӯҮжқҫеҠІгҖӮжҲ‘们иҝҳиҰҒдёәжқ‘йҮҢз•ҷдёӢдёҖж”ҜвҖҳдёҚиө°зҡ„е·ҘдҪңйҳҹвҖҷпјҢеЈ®еӨ§жқ‘йӣҶдҪ“дә§дёҡпјҢе°Ҷжқ‘йҮҢзҡ„еҶңзү№дә§е“ҒжӢҝеҲ°дә’иҒ”зҪ‘дёҠеҚ–пјҒвҖқжқЁжӣҷе…үжӯЈеңЁдёәз”өе•Ҷй”Җе”®еҝҷзўҢзқҖгҖӮ

зҢ«еӯҗж№–жқ‘зҡ„жү¶иҙ«дё“е№ІжқҺй№Ҹе®ҮпјҢ33еІҒпјҢжӯҰжұүиҪҜ件е·ҘзЁӢеӯҰйҷўжҜ•дёҡпјҢжӣҫеңЁжөҷжұҹй’Ҳз»ҮиЎҢдёҡд»ҺдәӢз ”еҸ‘и®ҫи®ЎгҖӮвҖңеӣ дёәиҰҒз»“е©ҡпјҢжҲ‘еӣһеҲ°дәҶжқ‘йҮҢгҖӮвҖқжқҺй№Ҹе®Үи§ҒиҝҮдё–йқўпјҢеӣһжқ‘е°ұеј зҪ—зқҖе’ҢзҲ¶дәІдёҖиө·е…»йёЎе…»зҢӘгҖӮвҖңеҪ“ж—¶пјҢжқЁд№Ұи®°з»ҷжҲ‘йј“еҠұжңҖеӨ§пјҢи®©жҲ‘з«Ӣи¶іжқ‘йҮҢеҲӣдёҡеҸ‘еұ•гҖӮвҖқ

еҰӮд»ҠпјҢжқҺй№Ҹе®Ү家养鸡10000еӨҡеҸӘпјҢе…»йёӯ1500еӨҡеҸӘгҖӮеӨҙи„‘зҒөжҙ»зҡ„д»–пјҢеҲ©з”Ёеҫ®дҝЎжңӢеҸӢеңҲеҪ“иө·дәҶвҖңеҫ®е•ҶвҖқпјҢжҠҠ家йҮҢзҡ„еңҹйёЎиӣӢж”ҫеңЁдәҶзҪ‘дёҠеҚ–гҖӮвҖңжқЁд№Ұи®°йј“еҠұжҲ‘е’Ңжқ‘ж°‘дёҖиө·еҸ‘еұ•пјҢжҲ‘们д»Ҙжқ‘зҡ„еҗҚд№үеңЁж·ҳе®қдёҠз”іиҜ·дәҶеә—й“әпјҢ收йӣҶиҙ«еӣ°жҲ·зҡ„еҶңеңҹзү№дә§пјҢжҠҠ他们жү“йҖ жҲҗз»ҝиүІе“ҒзүҢпјҒвҖқжҸҗиө·жңӘжқҘзҡ„з•…жғіпјҢжқҺй№Ҹе®ҮеҫҲжңүдҝЎеҝғгҖӮ

вҖңиҰҒи®©жқ‘ж°‘зЁіе®ҡдҪҸпјҢиғҪиҮҙеҜҢпјҢеҝ…йЎ»з»“еҗҲжң¬ең°иө„жәҗпјҢеҸ‘еұ•зү№иүІдә§дёҡгҖӮвҖқзҢ«еӯҗж№–жқ‘жүҖеңЁзҡ„еӨӘе№ій•ҮжҳҜвҖңеҗүйҳіеӨ§и’ңвҖқзҡ„дё»дә§ең°пјҢжқ‘йҮҢйҮҮеҸ–вҖңеҶңжҲ·+еҹәең°вҖқзҡ„жЁЎејҸпјҢе»әз«ӢдәҶ200дә©зҡ„еӨ§и’ңз§ҚжӨҚеӣӯгҖӮвҖңиҰҒеҒҡеӨ§еҒҡејәеӨ§и’ңдә§дёҡпјҢеҗҢж—¶иҝҳиҰҒеҒҡеҘҪж·ұеҠ е·ҘпјҢжҠҠдә§е“ҒеҚ–еҮәй«ҳйҷ„еҠ еҖјгҖӮвҖқжқЁжӣҷе…үеёҰйўҶжқ‘е№ІйғЁз§ҜжһҒиҒ”зі»жӯҰжұүиҪ»е·ҘеӨ§еӯҰеҚҡеЈ«еӣўйҳҹз ”з©¶е»әз«ӢеӨ§и’ңдә§дёҡй“ҫпјҢиҒ”зі»еҪ“ең°зҡ„йЈҹе“ҒеҠ е·ҘйҫҷеӨҙдјҒдёҡпјҢеёҢжңӣжҠҠ他们引е…ҘеҲ°жқ‘йҮҢжқҘпјҢе°ұең°еҜ№еӨ§и’ңиҝӣиЎҢж·ұеҠ е·ҘгҖӮ

вҖңе·ҘдҪңйҳҹжқҘдәҶпјҢжҲ‘们жқ‘зҡ„еҸҳеҢ–еҸҜд»ҘиҜҙжҳҜзҝ»еӨ©иҰҶең°пјҒвҖқе·ҰеҚҺе®үеқҰиЁҖпјҢе·ҘдҪңйҳҹжҠҠеҹҺйҮҢ规иҢғзҡ„з®ЎзҗҶз»ҸйӘҢпјҢеёҰеҲ°дәҶжқ‘еӯҗжқҘгҖӮвҖңдёүйҮҚдёҖеӨ§вҖқзҡ„дәӢжғ…пјҢйғҪжҳҜе•ҶйҮҸзқҖеҠһпјӣеҰӮдҪ•еҸ‘еұ•ж–°дә§дёҡпјҢд№ҹйғҪжҳҜе…ҲеҫҒжұӮжқ‘ж°‘зҡ„ж„Ҹи§ҒгҖӮвҖңж°ӣеӣҙи¶ҠжқҘи¶Ҡе’Ңи°җпјҢе·ҘдҪңд№ҹи¶ҠжқҘи¶ҠеҘҪејҖеұ•дәҶпјҒвҖқ

жқ‘йҮҢз”°еҹӮе’ҢеЎҳиҫ№дёҠз”ҹй•ҝзқҖи®ёеӨҡзҡ„йҮҺиҸҠиҠұпјҢжқ‘ж°‘еңЁиҸҠиҠұзӣӣејҖзҡ„ж—¶еҖҷе°ұдјҡйҮҮж‘ҳеҚ–з»ҷ收иҙӯиҖ…иҙҙиЎҘ家用гҖӮжқЁжӣҷе…үеҸ¬йӣҶжқ‘дёӨ委е’Ңжқ‘民们е•ҶйҮҸпјҡвҖңжқ‘йҮҢеёёдҪҸзҡ„еӨ§еӨҡж•°жҳҜиҖҒдәәе’ҢеҠіеҠЁеҠӣдёҚејәзҡ„дәәпјҢйқһеёёйҖӮеҗҲеҸ‘еұ•йҮҺиҸҠиҠұз§ҚжӨҚиҝҷз§ҚеҠіеҠЁејәеәҰдёҚеӨ§зҡ„дә§дёҡгҖӮжҲ‘们еҸҜд»Ҙе°қиҜ•еңЁиҚ’еқЎдёҠдәәе·Ҙз§ҚжӨҚгҖӮвҖқд»Ҡе№ҙпјҢ他们йҰ–ж¬Ўз§ҚжӨҚдәҶ80дә©йҮҺиҸҠиҠұгҖӮзҺ°еңЁпјҢеңЁеҗ„зә§йўҶеҜјзҡ„ж”ҜжҢҒдёӢпјҢжқЁжӣҷе…үжӯЈеңЁе’ҢйҡҸе·һзҡ„еҲ¶иҚҜдјҒдёҡиҒ”зі»пјҢеёҢжңӣиғҪжҲҗдёәйҮҺиҸҠиҠұеҲ¶иҚҜеҺҹжқҗж–ҷдҫӣеә”е•ҶпјҢеҲ©з”Ёжқ‘йҮҢзҡ„еқЎең°иҚ’ең°еӨ§еҠӣз§ҚжӨҚйҮҺиҸҠиҠұпјҢеҒҡеӨ§еҒҡејәйҮҺиҸҠиҠұдә§дёҡпјҢе®һзҺ°дә§дёҡзҡ„еӨҡж ·еҢ–е’ҢжҢҒд№…еҸ‘еұ•пјҢи®©иҙ«еӣ°жҲ·еңЁе®¶й—ЁеҸЈе°ұиғҪжҢЈеҲ°й’ұгҖӮ

вҖңе·ҘдҪңйҳҹж—ўиҰҒжҠҠдә§дёҡгҖҒжҠҖжңҜгҖҒе№іеҸ°з•ҷз»ҷжқ‘йҮҢпјҢжӣҙиҰҒжҠҠдјҳз§Җзҡ„дәәжүҚгҖҒе®қиҙөзҡ„з»ҸйӘҢз•ҷеңЁжқ‘йҮҢгҖӮвҖқжқЁжӣҷе…үиҜҙпјҢд»–зңӢеҘҪ并зӣёдҝЎзҢ«еӯҗж№–зҡ„жқ‘е№ІйғЁд»¬дёҖе®ҡиғҪжҠҠд№Ўжқ‘е»әи®ҫзҡ„жӣҙеҘҪгҖӮ

з”өзҪ‘ж”№йҖ дәҶгҖҒйҒ“и·ҜзЎ¬еҢ–дәҶгҖҒе№ҝеңәи·іиҲһи·іиө·жқҘдәҶвҖҰвҖҰ2019е№ҙеә•пјҢ44жҲ·123дәәд№ҹи„ұиҙ«дәҶпјҢе…Ёжқ‘зҡ„иҙ«еӣ°еҸ‘з”ҹзҺҮд»Һ16%е°ҶдёӢйҷҚеҲ°1%гҖӮ

жҜҸдёҖдёӘеҙӯж–°зҡ„ж—ҘеӯҗпјҢ第дёҖд№Ұи®°жқЁжӣҷе…үйғҪеғҸжҳҜеёҢжңӣзҡ„жңқйҳіпјҢз…§дә®дәҶзҢ«еӯҗж№–жқ‘зҡ„зҲ¶иҖҒд№ЎдәІд»¬еҘ”иө°еңЁе°Ҹеә·з”ҹжҙ»зҡ„еӨ§и·ҜдёҠвҖҰвҖҰ

йҖҡ и®Ҝ е‘ҳпјҡжқЁжӣҷе…ү

иҙЈд»»зј–иҫ‘пјҡзҺӢиҜ‘иҗұ

е®Ў ж ёпјҡжқҺ жәҗ